无私奉献,是兵团人的精神品格和行动基石。兵团人秉持着全心全意为新疆各族人民谋利益的宗旨,把国家利益、民族利益作为道德立足点,把奉献作为道德行为的核心标志,甘愿到最艰苦的地方、主动做最困难的工作,扎根新疆沙漠周边和边境沿线,以坚忍不拔的意志和无私无畏的勇气,战胜前进道路上的一切艰难险阻,为繁荣新疆经济和维护社会稳定谱写了一曲曲感天动地的时代凯歌。

● 《今日新疆》记者 李想 / 文

9月14日,石河子市兵团军垦博物馆展厅中,一台红色苏联产“莫特斯”拖拉机格外显眼。旁边的展墙上,一张梳着两根麻花辫、手握方向盘的女拖拉机驾驶员照片,吸引了许多观众驻足。

“她是兵团第一代女拖拉机手金茂芳。”军垦博物馆讲解员窦红红说。

1949年10月,中国人民解放军第一兵团政干校招收的150名女兵进入新疆。1950年,新疆军区首先在湖南开始了声势浩大的招兵动员,数千名湘妹子争先恐后赶到长沙报名参军。此后,甘肃、湖南、山东、上海、广西、四川、河南等省份的女性,以参军或支边名义一批批奔赴新疆屯垦戍边,在天山南北谱写了一曲无私无悔的奉献之歌。

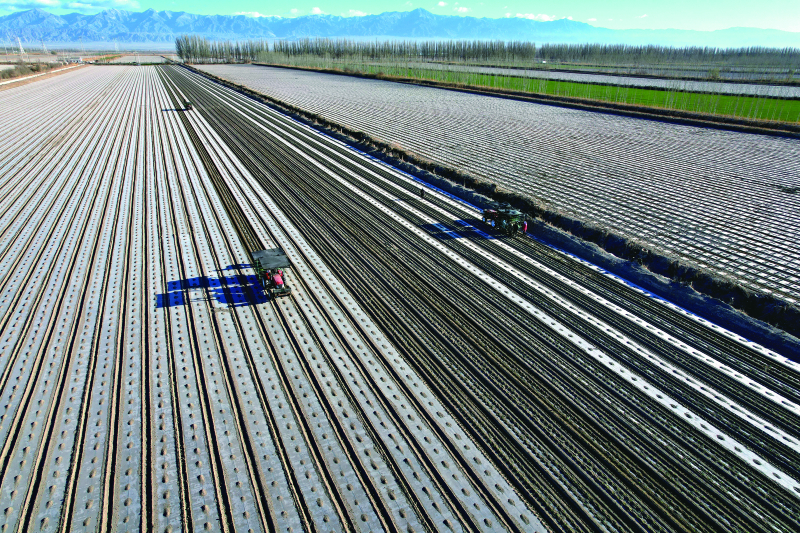

无人驾驶农机在兵团第二师二十二团高标准农田移栽番茄苗。谢江林/摄

西进天山扎根荒原

9月15日,记者见到了已91岁高龄、在石河子市安享晚年的金茂芳老人。

1952年,19岁的她响应新疆招收女兵的号召报名参军,从山东先乘火车到西安,再转汽车,走了整整33天,才来到石河子。

一路西行,越走越荒凉,尽管她有心理准备,可当她踏上这片陌生的土地,眼前一望无际的戈壁滩、稀疏的芦苇和漫天的黄沙还是让她惊呆了。

“但是,这些吓不住我们。”金茂芳说,那时国家正需要人建设、开发边疆。

在《石河子市军垦创业口述史》一书中,女兵林淑善回忆:“帐篷住了两年多,冬天天气冷,早上起来连被子都揭不开。”

自治区党委党史和文献研究院原编审刘向晖说:“当时,参军是一件非常荣耀的事,特别是女兵。那个时代的女性对自行主宰自己命运、对独立自主地实现自我价值的执着追求,也让她们对遥远广阔的新疆充满了憧憬。”

1951年,时任招聘团团长的新疆军区政治部主任熊晃对招收的女兵说:“你们被录取后,将是毛主席家乡第一代进疆的女兵,是亘古荒原第一代拓荒者。”在“保卫边疆、建设边疆”的时代感召下,先后有大量湖南籍女性参军前往新疆。陶峙岳将军的侄孙女陶先运也是第一批湖南进疆女兵之一。

女兵入疆之后,分散到了不同的部队,编到最基层的排和班,来到了生产和国防第一线。

当时的新疆,农业上粮食不能自足,工业上连一颗螺丝钉、一根火柴都无法自主生产。一批又一批年龄普遍不超过20岁的姑娘们,同男兵一起克服了难以想象的困难,开荒种地、拦河筑坝、修渠引水、打坯盖房,在沙漠边缘和边防线上扎下根来,成为兵团军垦战士群体的重要组成部分。

不让须眉屯垦戍边

1952年至1954年,中国人民解放军二十二兵团直属机耕农场开办6期拖拉机培训班,金茂芳便是第一批女拖拉机手之一。

在生产劳动时,女兵和男兵一样冲在前面。金茂芳在担任“莫特斯”机车组组长的7年间,车组一年四季不停车,白天干完晚上干,用7年时间完成了20年的工作任务。

兵团“二级英雄模范”“12面红旗”之一、自治区和兵团“劳动模范”“十大戈壁母亲”、全国“最美奋斗者”……面对获得的荣誉和赞美,老人很低调,她说:“兵团的姑娘们千千万,新疆能有今天,是我们集体奉献的结果。”

在一份“新中国屯垦戍边100位感动兵团人物”的英模名单中,金茂芳和诸多女性的名字闪耀其中——

第一代女康拜因(联合收割机)手梁淑媛姐妹;第一个维吾尔文女翻译家戴庆媛;在海拔4280米的冰封雪山上开山修路的“冰峰五姑娘”姜同云、田桂芳、刘君淑、陈桂英、王明珠……千千万万的“金茂芳”们巾帼不让须眉,逐渐成为新疆工农业生产、医疗卫生、文化教育等领域的骨干力量。

新疆军区生产建设兵团成立后,女兵们大都随生产部队转业到兵团。虽然脱下了心仪的军装,但她们对亲身参与开拓的屯垦事业已经难以割舍,她们先是与自己的丈夫,后来又带领自己的子女,始终一心扑在屯垦事业上。

金茂芳至今还保存着1955年写给丈夫王盛基的信,信中写道:“现在我的意见,是我们在不断帮助中互相建立起革命友谊,树立起革命的感情,共同提高工作效率,加强学习……”他们相伴16年,直到1972年王盛基患病去世。他们的儿女,至今仍在兵团工作生活。

奉献精神代代相传

转瞬之间,当年青春年少、热血澎湃的第一代进疆女兵,如今已到耄耋之年,她们被人们亲切地称呼为“戈壁母亲”,成为一代又一代兵团人的精神地标。

和金茂芳一样同为拖拉机手的女兵李淑英,丈夫戍边,她开垦团场土地,他们一起住过地窝子,喝过地沟水,吃过菜根麦麸,一起工作生活了一辈子。

李淑英的女儿郑海燕是第四师七十四团钟槐哨所女子护边班班长。“作为兵团第一代女拖拉机手的后代,必须接班,继续她们的事业,看护好我们的家园,守护好我们的国土。”郑海燕说。

石河子垦区创业史上第一代园林规划师王效英,1950年入疆后,她立志要用知识改变恶劣的生态环境,1952年5月,她进入新疆八一农学院林学系学习,毕业后分配到石河子兵直园艺场“引种班”工作,这个“引种班”便是今天石河子林学人才成长的摇篮——石河子园林科研所的前身。

“兵三代”陈煌,1999年从中国农业大学林学系毕业回到家乡。他就职园林科研所的第一天,就跟着王效英去石河子环城东路种树。

如今,在三代“兵团人”扎根奉献之下,石河子市南部曾经寸草不生的将军山,已成为远近闻名的生态公园。

在刘向晖看来,入疆女兵不仅使历代屯垦戍边“一代而终”的宿命成为历史,让戍边将士在新疆成家立业、扎根边疆成为现实,也给新疆增加了一批高素质的建设力量,在安边固疆、民族团结、经济建设等方面都作出了重要贡献。

“可以说,没有她们,就没有今天日益繁荣的屯垦事业。”刘向晖说。

责任编辑:王萌

版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。