● 吴建雄 周小玲 邱海强 刘学尧 李想/文

天地奏凯,山河额庆。2024年10月,我们迎来新中国成立75周年,新疆生产建设兵团成立70周年的光荣时刻。

70年,弹指一挥间。在党中央正确领导下,在全国人民特别是新疆各族人民大力支持下,兵团人满怀“大忠于祖国,大孝于人民”的赤胆忠心,在戈壁荒漠兴建家园,在天山南北书写奇迹,推动兵团的面貌、新疆的面貌发生翻天覆地的变化。

70年来,一代代兵团人扎根边疆,传承和拓展井冈山精神、南泥湾精神,铸就了“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神。热爱祖国,是兵团人的核心追求和政治立场;无私奉献,是兵团人的精神品格和行动基石;艰苦创业,是兵团人的历史写照和真实体现;开拓进取,是兵团人的时代风貌和动力源泉。

巍巍天山,莽莽昆仑,在占国土面积六分之一的新疆大地上,兵团人牢记初心、坚守使命,扎根边疆、建设边疆、保卫边疆,为推动新疆发展、增进民族团结、维护社会稳定、巩固国家边防作出了不可磨灭的历史贡献,为伟大祖国奉献了赤子般的忠诚。

丹心从来系家园

1954年10月,新疆军区生产建设兵团成立。这是党中央治国安邦的战略布局,是强化国家边疆治理的重要方略,开启了新中国屯垦戍边新篇章。一个崭新的创造,一个旷古的奇迹就此启幕。

在战争年代为革命立下功勋的十多万战士,为了国家和新疆各族人民的利益,脱下军装、就地转业。来自祖国各地的人们,与当地各族干部群众一道,源源不断汇入兵团事业发展洪流。

秉持“不与民争利”的原则,军垦战士们把屯垦点选择在“水到头,路到头,人烟到头”的荒原,住地窝子,吃苦野菜,用小推车推走座座沙丘,用坎土曼砍断层层草根,用人拉犁开辟出块块良田,建起一座座农牧团场。

热爱祖国是兵团人的本色,也是“兵团精神”的灵魂和旗帜。对祖国忠诚,对人民负责,是兵团人不变的价值取向。

祖国的边防,因为他们的戍守而岿然不动;兵团的事业,因为他们的付出而更加繁荣;兵团精神的高度,因为他们的牺牲而不断被拔高。

1996年,四十七团当年横穿沙漠的老战士合影。兵团党委宣传部供图

孙龙珍烈士舍身守边、宁死不退的壮举,镌刻在兵团人的记忆里;兵团第十师一八五团职工为阻止界河改道,与洪水搏斗16个昼夜,终未丢失一寸国土;“七一勋章”获得者魏德友巡边戍边一甲子,筑起了长达20公里的“移动界碑”,用生命守护着祖国的领土……

利莫大于治,害莫大于乱。社会稳定历来是治国理政的头等大事。没有安全稳定的社会环境,就没有人民的幸福、国家的强盛。

军垦创业者“且守边关且屯田”是稳定边疆的忠诚使然;支边青年、知识青年“到祖国最需要的地方去”,建成屯垦戍边的国防屏障,是保卫边疆的忠诚使然;新一代兵团人推进“三化建设”,处理“三大关系”,当好“四个队”,发挥“三大作用”,履行“三大功能”,是建设边疆的忠诚使然。

边陲,国之屏障,社稷大事。边关安宁才能国泰民安,守卫边疆就是守卫家园、守卫祖国。

进入新时代,布局在新疆东南西北的兵团聚焦履行职责使命,高质量推进兵团工作重点任务,持续提升看家本领,建立守边固防新机制;紧贴民生推动高质量发展,朝着美丽新疆、繁荣兵团的目标奋勇前行;增强文化认同,彰显发展先进文化示范区和凝聚各族群众大熔炉功能,做好铸牢中华民族共同体意识工作;持续推进兵团深化改革,激发发展活力和动力……

兴边固防今胜昔,装点关山更好看。回望兵团史,每一页都写满了为国牺牲、为国奉献的壮歌。几代兵团人保卫边疆、建设边疆,对祖国的无限忠诚和热爱,贯穿在兵团人的全部行动之中,构成了兵团精神的核心和灵魂。

新时代新征程上,天山儿女将继续厚植爱国主义情怀,牢记“国之大者”,完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略,牢牢把握新疆在国家全局中的战略定位,胸怀强国之志、锤炼强国之技、勇建强国之功,把热爱党、热爱祖国、热爱中华民族大家庭的浓厚情感转化为实现新疆社会稳定和长治久安总目标的笃定行动。

扎根奉献写忠诚

千千万万的兵团人始终牢记全心全意为新疆各族人民谋利益的宗旨,把国家利益、民族利益作为道德立足点,把奉献作为道德行为的核心标志,甘愿到最艰苦的地方、主动做最困难的工作,扎根新疆沙漠周边和边境沿线,以坚忍不拔的意志和无私无畏的勇气,战胜前进道路上的一切艰难险阻,为繁荣新疆经济和维护社会稳定谱写了一曲曲感天动地的时代凯歌。

从兵团成立之初,在垦荒最艰苦的时候,军垦战士们节衣缩食,每人每年从各方面节省出91.2元支援新疆建设。多年来,兵团人持续将自己掌握的先进种植技术、节水灌溉技术、农业机械化技术、优质教育资源卫生资源等,无偿奉献给新疆各族人民,特别在地方各族群众遇到困难时挺身而出,慷慨援助……

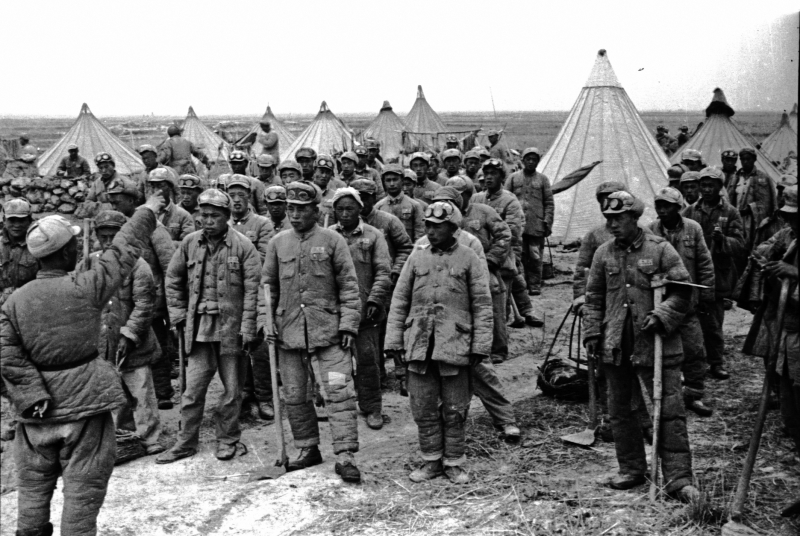

1950年,团、营领导深入田间地头鼓舞战士们。袁国祥/摄

在屯垦戍边实践中,兵团人始终没有放弃对无私奉献的价值追求,来自各行各业的兵团人自觉将“小我”融入“大我”,把自己的追求与党和人民的需要结合起来,不贪一己之功、不求一己之名,以涓滴之力汇聚千顷澄碧。

中国人民解放军进疆之初,毛泽东主席就明确指示:“你们到新疆去的任务,是为各族人民多办好事。”自此,“为新疆各族人民办好事实事”便成为一代代兵团人坚守的初心。

额尔齐斯河畔的“老马”,将这份初心践行了一辈子。

“老马”名叫马殿英,1955年从新疆八一农学院(现新疆农业大学)毕业后来到兵团第十师,先后担任过十师警卫连副指导员、十师毛纺厂副厂长、北屯医院副院长。

几十年来,马殿英累计出资60余万元,无偿帮助了数不清的牧民,还捐助30多个牧民的孩子上大学。牧民们都说,看到穿着一身黄军装的老马,心里就无比踏实。

千万方土石,堆起巍峨阿尔泰山;千万颗红心,凝聚成戍边强大力量。岁月长河里,多少人和事随风而逝,但在额尔齐斯河畔,老马的善举却在这片土地上生根发芽、生生不息。

1950年春,军垦战士们在进行劳动生产。袁国祥/摄

一代代兵团人始终坚持扎根新疆大地,为各族人民办好事实事。他们无怨无悔、默默奉献,服务新疆各族人民,以对党、对国家、对人民的赤诚奉献,推动改革发展稳定,把无私奉献的价值追求镌刻在开发边疆、建设边疆、保卫边疆的伟大实践中,为建设新疆、保卫边疆作出突出贡献。

准备博士学位授权点申报、带领研究生导师赴其他省份培训、去职工群众的果园里进行技术指导……近期,塔里木大学园艺与林学学院院长吴翠云总是步履匆匆。

从1990年8月选择留校任教,扎根边疆,成为塔里木大学一名教师开始,吴翠云在为党育人、为国育才和南疆科技服务的道路上一走就是30余年。

为党育人、为国育才,吴翠云尽职尽责、呕心沥血,只为给新疆培育出更多技术人才,而在为南疆职工群众提供农业科技服务的过程中,她更是步履不停,每年有100多天奔走在南疆14个农牧团场及12个地方乡镇间,指导帮助枣农们解决各种种植问题,以真心真情真技术帮扶困难职工群众,成为备受当地人爱戴的“红枣公主”。

不计名利,甘于淡泊,乐于奉献,几十年来,许许多多像吴翠云一样的兵团人,在各自平凡的工作岗位上努力奋斗、无私奉献,满腔热情地为各族群众服务。

新时代新征程上,天山儿女将继承并发扬好兵团精神,像胡杨一样把根扎在新疆,满腔热血在中国式现代化进程中更好建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的美丽新疆。

双手惊开新天地

坐落于天山北坡、玛纳斯河畔的石河子市,有一尊很有名的雕像——“军垦第一犁”。

雕像坐落在石河子市中心广场上——八条赤裸上身的汉子,犁绳在肩,几近匍匐于地的躯体奋力向前,犁行如梭,地上腾起了波涛;新翻的泥土,仿佛散发出芬芳……显示出拓荒者的艰辛与豪情。

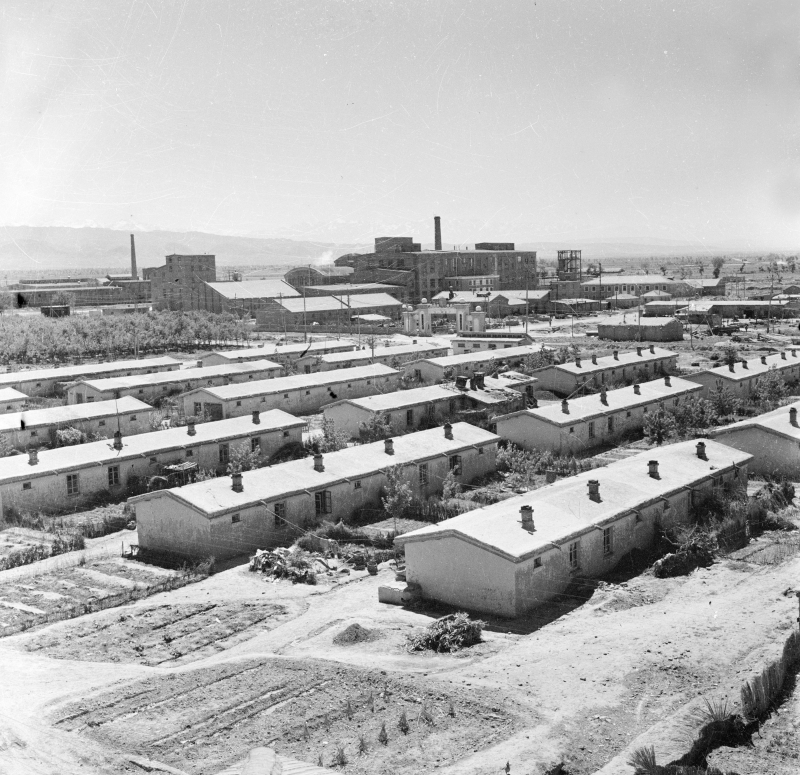

1961年,石河子城区一角。新疆图片总汇供图

兵团的发展史就是一部传承红色基因和革命精神史,是一部中国共产党人自力更生、艰苦奋斗的创业史。

1949年,中国人民解放军进疆时,面临的最大问题就是吃饭问题。粮食成为部队立足、关系新疆社会稳定的基础和关键。

1950年1月21日,新疆军区发布命令:全体军人一律参加劳动生产,不得有任何军人站在劳动生产建设战线之外。

拓荒岁月,生产遇到的困难很大,生活的艰苦也是难以想象的。一个团四个月不领津贴,攒下钱来买农具买种子;一天十多个小时的劳作几乎是超极限的,支撑身体的却只有盐水煮黄豆……

截至1966年,兵团的农场从34个增加到137个,另有牧场21个。

同时,军垦战士们建立起了新疆第一批现代工业——每人每天节约粮食2两,每年供给的2套军服中节约1套,2件衬衣中节约1件,1年1套棉衣改为2年1套,鞋子、袜子自己做,帽子去掉帽檐,衬衣去掉翻领,衣服口袋4个减为2个……

1953年以后,生产部队把包括八一钢铁厂、八一面粉厂、七一棉纺厂、十月拖拉机厂、红雁池发电厂、乌鲁木齐煤矿等在内的42个骨干企业无偿移交地方政府,奠定了新疆现代工业基础。

到兵团组建时,兵团人又以难以置信的创业精神置办出一批工业企业——

1958年8月,兵团第一个大型棉纺织厂八一棉纺织厂奠基;1958年9月,兵团第一座织染厂八一织染厂破土;1958年10月,新疆第一座机制纸厂八一造纸厂动工;1959年7月,新疆最大的毛纺织企业八一毛纺织厂挺立起青春勃发的身姿……

这些现代化工业企业,几乎都以“八一”冠名,代表着它们诞生于兵团人之手。其后,“八一”又拉动能源工业、建材工业、机械工业、化工工业的发展——

红山嘴水电站1959年8月破土;石河子化工厂1959年投产;南山水泥厂1960年试产;铁门关水电站、通用机械厂、天山化工厂、合成氨厂等一批工厂相继奠基、投产。

节衣缩食艰苦创业,历史上不能生产制造一根铁钉的新疆,拥有了第一批现代工业。

70年,斗转星移,时光流转,改革开放和市场经济,给兵团发展带来历史机遇。

2000年6月18日,国家级石河子经济技术开发区揭牌。兵团党委宣传部供图

党的十八大以来,面对错综复杂的国际国内形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,兵团完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略和党中央对兵团的定位要求,紧紧抓住对口援疆、西部大开发、共建“一带一路”、新疆自贸试验区建设等历史机遇,坚持以新发展理念统领经济发展,着力构建具有兵团特色的现代化产业体系,加快推动高质量发展。

俯瞰石河子市城市景观。周鹏/摄

农业上,2023年兵团粮食总产405.94万吨,增量占自治区的30.2%、全国的10.2%。建强全国重要的商品棉生产基地,建立棉花生产全程质量管控和质量追溯体系,加强农业新技术集成创新推广。2023年,兵团4项棉花质量指标位居全国第一;不断优化农机装备结构,兵团种植业耕种收综合机械化率居全国领先水平……

工业上,兵团主动融入自治区“九大产业集群”建设,做强兵团七大主导产业、21条重点产业链,使工业进一步成为经济稳增长的硬核支撑。

艰苦创业,是“勤俭办一切事”,是“用双手开创未来”,是“没有条件创造条件也要上”,是“乐观对待艰苦生活”,更是“继承前人又超越前人”。

新时代新征程上,天山儿女将继续永葆艰苦创业的作风,抢抓新疆高质量发展的重要战略机遇期,立足资源禀赋、区位优势和产业基础,推动新疆迈上高质量发展的轨道,同全国一道全面建设社会主义现代化国家。

勇立潮头踏浪行

十月是丰收的季节。放眼兵团第六师垦区,百万亩棉田在微风中起伏,孕育着丰收的希望,彰显着现代农业的魅力。

兵团从诞生之日起就致力于发展现代农业。从坎土曼到智慧农机,从“汗水驱动”到“智能驱动”,今日之兵团,种植业耕、种、收综合机械化率超过95%,居全国领先水平。

1981年,奇台农场的喷灌机在喷灌高秆作物。新疆图片总汇供图

一代代兵团人在无工具、无资金的情况下开发戈壁荒滩、兴修水利、治沙治碱、植树造林,建成了一片片良田阡陌、渠系纵横、林带成网的绿洲。

几代兵团人拿出善于学习、敢于攻坚克难、积极争创一流的精神风貌,让兵团科技从无到有、不断完善、蓬勃发展,在广袤大地绘就最美“丰景”——

兵团第二师二十一团,职工在戈壁滩晒场晾晒番茄干。李嘉成/摄

突破“植棉禁区”,采用精量播种、节水滴灌、水肥一体化、机械化采摘等先进技术,以占全国四分之一的棉花种植面积,生产了全国三分之一以上的棉花,成为全国重要的商品棉生产基地;

采棉机在阿瓦提县三河镇琼库尔艾肯村的田间采收棉花。包良廷/摄

建成全国最大的节水灌溉示范基地,以膜下滴灌和水肥一体化技术为主的高效节水灌溉面积达2061万亩,覆盖40多种大田作物;

以中国工程院院士刘守仁为代表的兵团科研人员先后培育出“军垦细毛羊”和“中国美利奴羊(新疆军垦型)”两个新品种及9个新品系,创立了血亲级进育种理论,创新了一整套品系繁育的方法、品种品系齐育并进的技术,丰富了我国绵羊品种结构;

从“八一”系列到“天”字号,兵团工业从无到有,生产规模不断扩大,工业结构、产品结构持续优化,趋向于向“新”向“绿”,新型工业化之路越走越稳、越走越宽。

从白手起家到创造奇迹,从贫困落后到经济繁荣,兵团人走出了一条紧密结合时代发展要求、与时俱进、大胆创新之路——

1984年,以职工家庭承包、兴办家庭农场为主体,以职工开发性家庭农场和发展职工庭院经济为两翼的“一主两翼”改革,拉开兵团团场改革序幕,推动兵团改革大踏步跟上时代潮流。

党的十八大以来,习近平总书记多次作出重要指示批示,为兵团深化团场综合配套改革指明了前进方向,提供了根本遵循。

随着国资国企改革的深入推进,天业集团、建工集团、中新建电力集团等一批符合中国特色现代企业制度要求、市场竞争力强的兵团国企攥指成拳、浴火重生。同时,兵团深入推进国资国企战略性重组和专业化整合工作,兵团能源集团、兵团文旅集团、中新建物流集团相继成立,国有企业质量效益显著提升。

近年来,兵团抢抓丝绸之路经济带核心区建设机遇,开创新时代对外开放新局面。2023年10月31日,国务院设立中国(新疆)自由贸易试验区,兵团积极将自贸试验区制度创新优势和兵团区位优势相互叠加,坚持大胆试、大胆闯、自主改,形成了一批改革创新突破点,有力推动了产业集聚。

实践证明,开拓进取使兵团事业蓬勃发展,是兵团事业保持朝气蓬勃、奋发向上的活力的根本保证。

科技创新是兵团发展壮大的核心要素。中国工程院院士陈学庚为新疆、兵团农业机械化作出了突出贡献。

作为国家技术创新示范企业,近年来,新疆天业(集团)有限公司以科技创新和产业深度融合为抓手,积极推进氯碱化工、现代煤化工向多元化、高端化、低碳化发展。

在兵团,有一大批像陈学庚这样的科技人员,有一大批像天业集团这样的高新科技企业,他们面对难题不畏惧向前冲,依靠自主创新领跑市场,依靠科技创新不断取得新进展、新成效、新突破,从而激活了兵团经济高质量发展动能——

2017年9月,兵团生产出新疆第一根光缆;2019年8月,兵团第一台服务器下线;2023年12月,首台“兵团造”长绒棉采棉机研制成功,整机国产化率达98%,采净率超95%……

岁月如歌,铭记着携手前行的坚定和自觉;春华秋实,标注着探索创新的活力与未来。

工人对即将出厂的风电叶片进行检查维护。蔡增乐/摄

近年来,兵团在与地方融合发展的道路上,亦处处开拓创新。兵地各族干部群众设施共建、资源共享、深度嵌入、优势互补,始终为打造祖国西北边陲的钢铁防线而不懈努力——

图木舒克市与喀什地区共同参与建设的“一市两县”轨道交通项目,通车及在建公路里程达465公里,惠及近70万名兵地群众;石河子市与玛纳斯县共同投资4.9亿元,建设横跨玛纳斯河、连通两地的石玛大桥,打通了新的交通动脉……

新时代新征程上,天山儿女将继续保持开拓进取的精神,焕发干事创业的精气神,扬优势、补短板、强弱项,谋创新、抓改革、促开放,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,奋力开创改革发展稳定各项事业新局面。

历史是大写的精神,精神是历史的内化,历史从哪里开始,精神就从哪里产生。站在新起点上再出发,更壮阔的征程已经开启;向前进,更伟大的胜利还在前方。让我们从兵团的光辉历史中汲取力量,弘扬践行兵团精神和胡杨精神、老兵精神,充分释放兵团党政军企合一特殊体制优势和发展活力,努力形成新时代兵团维稳戍边新优势,奋力谱写更加雄浑壮丽的军垦之歌,团结一心把建设美丽新疆的宏伟蓝图变成美好现实。

【继续阅读】

责任编辑:王萌

版权作品,未经授权严禁转载。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。